Con Fuck Me Blind, Matteo Sedda porta in scena un corpo che non rappresenta ma vive, un corpo che sceglie la visibilità, il sudore, la vicinanza, trasformando la danza in un gesto politico e intimo allo stesso tempo.

Questo lavoro di Matteo Sedda nasce come omaggio a Derek Jarman, alle sue visioni e al lascito degli artisti che l’AIDS ha portato via, ma si nutre anche del legame personale con Marco, amico e compagno di scena, con cui Sedda costruisce un duetto fatto di rotazioni infinite, abbandoni e rinascite.

La sua ricerca attraversa attivismo, identità queer, simboli e memorie, ma approda a una dimensione universale: quella in cui la danza diventa linguaggio carnale ed esistenziale, capace di interrogare chi guarda e di restituire un’esperienza di verità.

È all’interno di Dancing Days, rassegna curata da Francesca Manica e ospitata da UltraREF al Mattatoio di Testaccio, che questo lavoro trova la sua cornice. Una sezione del Romaeuropa Festival, giunto quest’anno alla quarantesima edizione, dedicata alla creatività emergente e ai nuovi linguaggi coreografici italiani ed europei.

“FUCK ME BLIND” prende ispirazione da un’opera radicale come Blue di Derek Jarman. Cos’hai voluto custodire del suo spirito e cosa invece hai voluto sovvertire nel tuo lavoro?

Tutta la produzione di Derek Jarman, come quella di molti altri artisti legati al movimento “visual AIDS”, è stata per me un punto di riferimento fondamentale nel momento in cui ho dovuto affrontare il periodo difficile subito dopo la scoperta del mio status di persona che vive con l’HIV. Ed è per questo che vedo FUCK ME BLIND come un omaggio a Jarman e alla sua esperienza personale e al modo in cui è riuscito a trasformarla in un gesto artistico e profondamente umano.

Durante tutto il processo di creazione (uso il plurale perché i miei collaboratori sono una parte fondamentale di questo lavoro) abbiamo compiuto uno sforzo costante per tenere come stella polare il potere estetico di Blue. Per estetico intendo non solo la dimensione poetico-simbolica ma anche quella omoerotica, anzi quest’ultima in modo particolare.

Sono interessato al fatto che Jarman abbia scelto non un blu qualsiasi ma l’International Klein Blue. Un colore che per Yves Klein porta una qualità spirituale e metafisica, una profondità di cielo e mare, dove l’infinito può diventare tangibile.

Questo è il monocromo definitivo, e Jarman ha scelto questo colore per tingere la sua oscurità che lo perseguitava. Ed è proprio su questa sottile linea tra il visibile e l’invisibile che trovo che la (mia) danza possa manifestarsi pienamente in tutto il suo linguaggio. Blue è l’ultima opera del regista, realizzata in un periodo in cui l’AIDS aveva segnato la sua vita.

Jarman dedica il film al suo partner Keith Collins e descrive questa sua ultima creazione come il film di tutti i veri amanti. Perché sì, racconta della morte imminente, ma la morte ha bisogno dell’amore e dell’eros per esistere.

Per Jarman, quell’amore era per l’altro, per la vita e l’arte. E per me diventa lo stesso, traduco in scena Blue come duo. Un duo che danzo insieme al mio migliore amico, Marco. Con lui condivido una lunga relazione, fatta di amore, odio, distruzione e riunione e ora, attraverso questo lavoro, è emersa una nuova forza: un legame profondo che è diventato il motore stesso dello spettacolo.

Uno degli elementi che invece abbiamo deciso di sovvertire è il rapporto con l’immagine. Jarman, reso cieco dall’AIDS, ha trasformato la sua cecità in un gesto radicale: una critica all’immagine, che iniziò a considerare come un limite per l’anima. Nel suo film il corpo sparisce, lasciando solo il colore, una metafora per la sua condizione invisibile.

Molti di noi che vivono con l’HIV sperimentano ancora oggi questa invisibilità sociale. Ma mentre Jarman ha scelto l’immaterialità come atto poetico e politico, noi abbiamo scelto l’esatto opposto: visibilità, presenza, sudore, fatica e vicinanza.

FUCK ME BLIND vuole onorare un desiderio che arriva dal passato, offrendo in cambio un corpo vivo, un corpo presente.

In scena il corpo è immerso in una tensione continua tra abbandono e rotazione, come se cercasse un punto d’equilibrio nell’infinito. Che tipo di allenamento emotivo e fisico richiede questa condizione? Come si prepara un corpo a diventare materia fluida e mutante?

Non è stato facile. Abbiamo impiegato due anni di allenamento per poter portare il nostro corpo a un livello superiore di equilibrio. Un corpo, anzi i nostri corpi, che solo adesso sono pronti a mantenere uno stato di tensione a lungo termine tra abbandono e rotazione.

Fisicamente è fondamentale sviluppare una forte indipendenza tra la parte inferiore e quella superiore del corpo. I piedi devono girare a un ritmo preciso e costante, mentre busto e braccia si muovono liberamente e in modo imprevedibile.

Questo richiede molta concentrazione, mantenere il controllo e una grande resistenza, e una buona consapevolezza costante della distanza spaziale per continuare a mantenere la corretta posizione con il partner. Anche lo sguardo ha una specifica funzione. Anche se resta centrato su noi stessi, dobbiamo orientarci con la visione periferica per muoverci nello spazio. Sembra facile dall’esterno ma non lo è affatto. Emotivamente, l’allenamento consiste nell’essere autentici. Non interpretiamo un personaggio o non rappresentiamo delle azioni. I gesti sono vissuti per davvero e le emozioni che emergono sono genuine e non forzate. Non c’è modo per il pubblico di sentire veramente qualcosa di significativo, personale e reale senza quella verità condivisa tra Marco e me.

Forse la sfida più grande è stata trovare un equilibrio tra la rigida tecnica appresa e la libertà di abbandonarsi al momento presente. Solo quando la tecnica diventa parte del corpo, può apparentemente essere dimenticata, lasciando spazio all’esperienza che si svolge nella mente e ai ricordi immagazzinati nei muscoli.

La chiave di accesso a questo meccanismo è stata la relazione fortissima tra me e Marco. È questo legame a trasformare la coreografia in un qualcosa di più potente e autentico.

Nel tuo lavoro la danza sembra uscire dalla dimensione estetica per entrare in quella esistenziale, carnale, politica. Pensi che oggi la danza abbia ancora paura di essere scomoda?

In realtà non credo che oggi la danza abbia paura di essere scomoda. Vediamo molte performance che trattano temi politici o sociali con coraggio. Ma quello che vedo spesso è una mancanza di sincerità. Viviamo in un sistema in cui artisti e istituzioni sopravvivono grazie al supporto dello Stato, con una connessione che si traduce presto in sovrapproduzione e conseguentemente in una predominanza di criteri più economici che artistici. Oggigiorno si è quasi costretti a fare più di uno spettacolo all’anno. Ma come può, soprattutto un giovane artista, capire davvero chi è, che cosa vuole dire, che relazione ha con ciò che crea, se non ha nemmeno il tempo di fermarsi a riflettere?

Essere scomodi oggi non significa solo toccare temi forti. Significa prendersi il tempo. Con FUCK ME BLIND ho deciso di rallentare, ho deciso, semplicemente, di fregarmene di tutto e di tutti. Questa dimensione mi dà una libertà che non ho mai sperimentato prima come coreografo.

Non devo dimostrare niente a nessuno e tutto ciò che mi interessa è crescere come coreografo e divertirmi con esso. In questo modo non diventa più un lavoro, ma torna ad essere una passione. Duchamp diceva di non considerarsi un artista, ma piuttosto un giocatore di scacchi. Per lui gli scacchi erano una vera e propria forma d’arte, più autentica dell’arte stessa. Questo modo di vedere il mondo, dove l’importante è il gioco e la libertà di muoversi senza dover dimostrare nulla, è adesso per me un paradigma che applico al mio percorso artistico.

Vorrei continuare a costruire la mia carriera tenendo ben fermo questo punto. Oggi ho la consapevolezza e la forza che anche se non avessi avuto il sostegno delle strutture che oggi producono e sostengo lo spettacolo (e che non mi stancherò mai di ringraziare per la fiducia data!) sarei riuscito in ogni caso a scavare dentro di me per farlo a tutti i costi. Sarebbe uscito in un’altra forma, certo, ma questo non mi avrebbe fermato. Così come era successo per il mio primo spettacolo POZ! che era totalmente autofinanziato.

In questo momento della mia carriera artistica sto iniziando a vivere una certa maturità e a ricevere un riconoscimento pubblico che mi fa molto piacere e mi sta dando gratificazioni. Ma non dimentico mai il potere dirompente della libertà e dell’underground di certi spettacoli o di artisti che scelgono vie totalmente indipendenti.

Lì capisco come la scomodità e il materiale grezzo e impetuoso possano trasudare creatività e sconvenienza. A volte mi capita di vedere in queste opere alcune venature delle opere di Derek Jarman, che è sempre stato un riferimento per me, un pioniere del cinema indipendente, capace di inventare un linguaggio poetico e politico al di fuori di qualsiasi schema.

Il colore International Klein Blue è stato per Jarman una scelta estrema, assoluta. Che rapporto hai tu con i simboli? E come li attraversi senza restarne imprigionato?

Sono sempre stato molto affascinato dai simboli e dal loro potere evocativo. Da bambino rimasi incantato dai simboli che si trovano all’interno delle Domus de Janas in Sardegna. Le tombe scavate nella roccia del periodo Neolitico. In particolare, ricordo un omino a testa in giù, chiamato antropomorfo capovolto, che simboleggia il regno dell’oltretomba.

Noi, esseri umani, abbiamo un relazione innata con la simbologia. È ciò di cui il corpo ha bisogno per formare nuovi universi, proprio come nel mondo del teatro o della danza. Nel creare FUCK ME BLIND, abbiamo trasformato il potere dell’International Klein Blue in una pratica fisica concreta: la rotazione.

Per me è una forma semplice ed essenziale, che rappresenta un’azione potenzialmente infinita. In questo processo, la rotazione diventa più importante del simbolo stesso, che si scioglie nel suo significato. È solo da qui che inizia il lavoro di scrittura coreografica.

Non voglio sovraccaricare i gesti, che si genereranno successivamente, di simbolismi: preferisco che queste azioni vivano nel presente scenico, senza cercare di controllarli. Per questo, c’è un lungo processo di ricerca all’inizio della mia pratica ma poi quando arriva il momento di creare e di tradurre la ricerca in scena, il corpo e la sua esperienza prendono il sopravvento, regnano in modo incontrastato.

E’ un momento incontrollabile, spontaneo e diretto. Il corpo in scena, attraversando momenti reali e vivendoli davvero, ha la possibilità di evocare universi più profondi. Ed è qui che entra in gioco la drammaturgia, che guida lo spettatore in un percorso preciso senza però impedirgli di leggere liberamente ciò che vede.

Nel tuo percorso artistico c’è un filo che unisce danza, attivismo, identità queer. Hai trovato un punto in cui questi aspetti non si scontrano più, ma si potenziano a vicenda?

Sì. Assolutamente, c’è un filo conduttore nel mio percorso. Soprattutto a partire dal mio primo lavoro in cui ho usato la scena come spazio per fare coming out come persona che vive con l’HIV.

In quel progetto intrecciavo la danza, l’attivismo e l’identità queer. Da un po’ di tempo, però, ho la necessità di abbandonare l’aspetto più apertamente militante a favore di un approccio più universale.

Già in POZ! ho cercato di creare un linguaggio che fosse pop, accessibile e che non escludesse nessuno. Con FUCK ME BLIND, questo intento si approfondisce. Voglio creare uno luogo in cui chiunque possa affacciarsi, riconoscersi, sentirsi parte. La mia ricerca inizierà sempre attraverso una visione politica e identitaria, ma si trasforma attraverso la creazione.

Non c’è un messaggio diretto sul palco e il pubblico non è costretto a leggere l’AIDS o una politica del corpo. La necessità primaria di FUCK ME BLIND è onorare gli artisti che abbiamo perso a causa dell’AIDS. In questo caso, Derek Jarman. Ma è solo il primo passo di un percorso più ampio.

Il mio prossimo lavoro, The Perfect Moment, sarà un omaggio a Robert Mapplethorpe e quello successivo esplorerà l’universo di Félix González-Torres. Quindi sì, il mio lavoro continuerà ad avere una forte componente queer, ma cercherò di farla risuonare in modo più essenziale, simbolico e intimo.

Hai lavorato con artisti come Jan Fabre, Enzo Cosimi, Aïda Gabriëls — ognuno con una relazione viscerale con la materia performativa. Cosa ti hanno insegnato questi incontri? E in che modo ti sei poi liberato dalle loro influenze?

Chiaramente questi artisti mi hanno dato tanto: ciascuno di loro costituisce una parte significativa della mia vita artistica e personale. Mi hanno fatto riflettere profondamente su cosa significhi il teatro contemporaneo oggi. Mi hanno mostrato che il teatro non è anarchia, al contrario, ha delle regole ben precise. Fondamenta importantissime che bisogna conoscere a fondo.

Solo una volta conosciute e introiettate allora si possono e si devono distruggere per creare qualcosa di nuovo dalle loro macerie. Inoltre, ho imparato proprio da loro che luce e suono sono più che semplici «supporti», sono elementi viventi che hanno un proprio linguaggio e che sono in grado di dialogare alla pari con il corpo sul palco, proprio come attori in carne e ossa. Riuscire a distaccarmi da figure artistiche che hanno segnato il mio percorso non è stato facile per nulla.

Credo in qualche modo che prendendo spunto dagli studi psicologici sia un po’ come “uccidere i propri genitori” per poter nascere come individuo maturo. Soprattutto quando vivi quella zona di passaggio tra la vita da danzatore e quella da coreografo.

Col tempo, grazie anche alla distanza da alcuni di loro (pur continuando a collaborare con Aïda, ad esempio) ho avuto la possibilità di ascoltarmi e capire cosa desidero, fidarmi del mio istinto e sul perchè voglio creare. È stato un processo necessario per costruire uno sguardo che fosse più personale.

Che idea hai del “coreografo” oggi? È ancora una figura autoritaria, o diventa piuttosto un medium, un ascoltatore, un sabotatore?

Vedo il coreografo come un medium, un ascoltatore, qualcuno che ha il compito di riuscire a creare connessioni. Ascolta il mondo e lo traduce in un linguaggio tangibile, fisico. Non per consegnare al pubblico ciò che vuole (questo lo fa per esempio la televisione), ma piuttosto consegnare qualcosa di cui potrebbe non sapere di aver bisogno.

La danza è un mondo a parte. E in quanto tale non fa parte del teatro, ne è piuttosto un’alterità, il potenziale cortocircuito.

Così come è anche vero che nel mio mondo ideale il coreografo deve essere anche un sabotatore: rompere le convenzioni e le aspettative che sostengono il teatro stesso, usare la danza per scardinarne i codici e per aprire altre possibilità di percepire la realtà.

Provo ogni giorno a darmi delle risposte a domande ma non sempre riesco a tradurle in pratica.

Soprattutto dopo aver lavorato e aver incontrato artisti che hanno davvero cambiato il modo di fare teatro. A volte cerco un punto d’appoggio, ma non riesco a trovarlo. E allora mi chiedo costantemente: come posso io, oggi, sabotare, frantumare, riscrivere, partendo proprio da quell’eredità?

Sei nato in un’isola, e in qualche modo questo ti ha dato un corpo già separato, già in ascolto del silenzio. Quanto conta per te l’idea di isolamento, margine, distanza? La porti in scena o cerchi di combatterla?

Sono una persona che ama stare da sola. Non esco molto, preferisco invitare gli amici a casa o andare da loro, mi piace stare insieme in modo semplice e intimo. Quindi spesso mi rivolgo verso l’interno per riflettere, per creare e per ascoltarmi.

Ma alla fine della giornata, per sentirmi felice, veramente felice, so che ci devono essere alcune persone nella mia vita, non molte e devono essere fidate. È con loro che lavoro, che costruisco i miei progetti e con cui cresco. Do un grandissimo valore alle relazioni affettive, che sono state fondamentali nei momenti più difficili della mia vita.

Oggi, FUCK ME BLIND è ciò che è grazie in gran parte a questo nucleo di persone con cui condivido un’intimità profonda. La collaborazione e la relazione per me sono una chiave importante, anzi forse LA chiave. Non solo per creare, ma perché queste relazioni mi spingono a riflettere su me stesso e su ciò che faccio. Penso che un artista debba prima di tutto sapersi mettere in discussione e le persone che ti conoscono davvero sono quelle che possono farlo nel modo più sincero. Anche se mi piace moltissimo stare da solo in scena, tuttavia sto scoprendo il potere del duo attraverso la collaborazione con Marco. È un formato che trovo davvero eccitante e che intendo esplorare ulteriormente nei miei lavori futuri. Quindi forse sì, sto cercando di combattere quel sentimento di isolamento? Di sicuro voglio tornare anche a lavorare da solo in scena, ma sempre con volti familiari al mio fianco.

Cosa ti tiene fedele a questo mestiere, nonostante la fatica, la marginalità, la precarietà? Cosa ti costringe ancora oggi a tornare al corpo?

Quando ho iniziato a danzare, c’era la passione. Quel fuoco dentro, che non puoi spiegare, un mistero che ti muove. È un pò un cliché, ma era esattamente ciò che Billy Elliot diceva, un’energia elettrica. Un qualcosa che non puoi controllare e che attraversa tutto il corpo.

Quella forza mi ha reso così testardo che andai contro tutto e tutti, persino la mia stessa famiglia, fino a lasciare la Sardegna e trasferirmi in Belgio. Non so da dove venisse, ma era lì ed era più forte di qualsiasi cosa.

Ora che sto intraprendo la carriera come coreografo quella stessa forza è con me ancora oggi ma in un senso molto diverso e ne riconosco l’origine. Io posso esistere, posso essere qui a fare questo mestiere e a scrivere queste risposte, grazie a tutte le persone e artiste che sono morte durante l’epidemia di AIDS. Grazie alla loro lotta e alla loro presenza io posso continuare a fare ciò che più mi piace e ciò per cui ho lottato quando ero più giovane.

Questa forza generativa oggi ha il volto di una devozione. Non un obbligo, ma una sorta di impegno profondo, una responsabilità verso chi è venuto prima.

Credo che sia il mio modo con cui dico grazie. E anche se non li ho mai incontrati, sono la ragione per cui adesso il mio corpo infetto esiste e può creare. Vive.

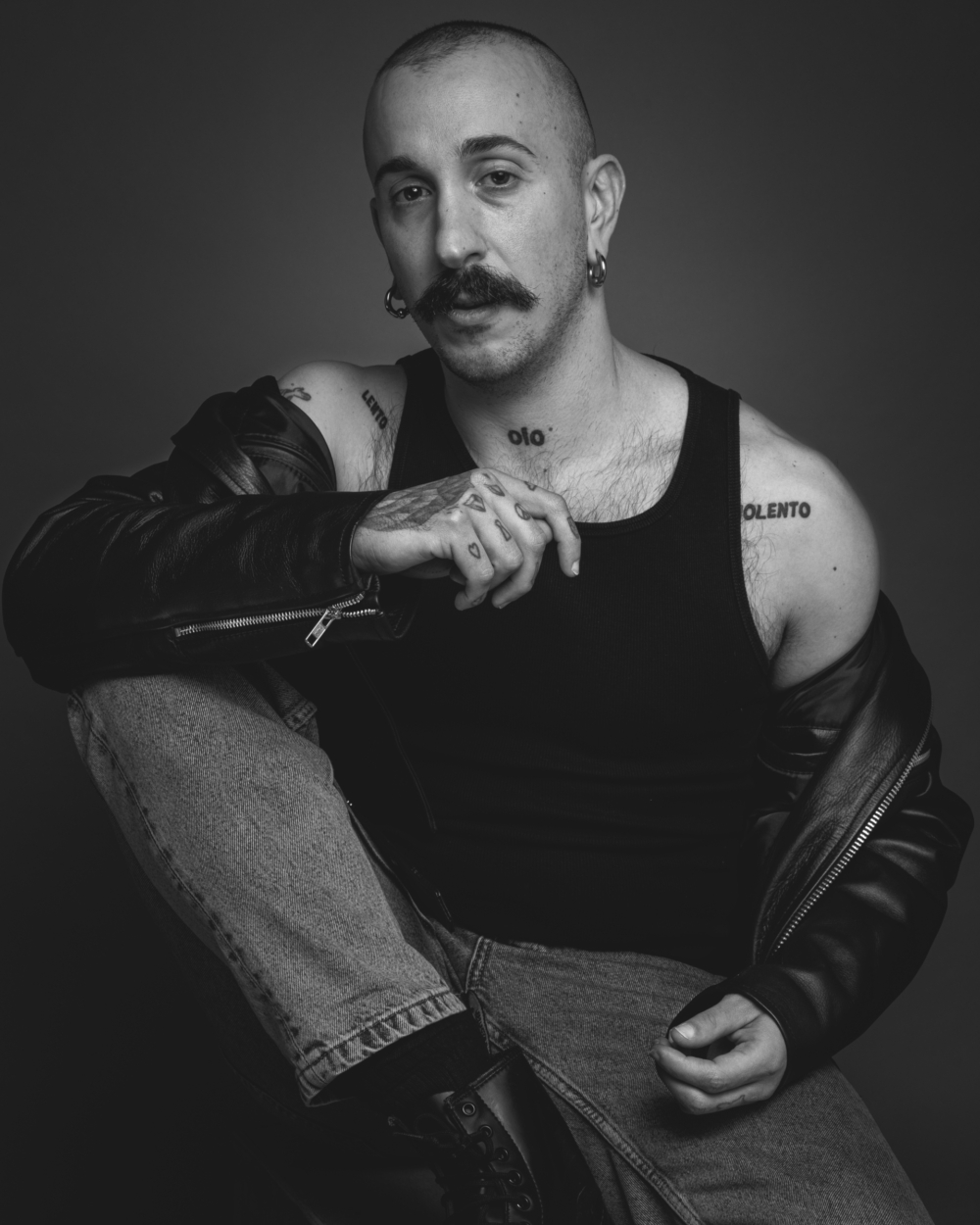

Foto di apertura di Marcel Lennartz